Lo que los vencedores no cuentan (pero los fantasmas sí)

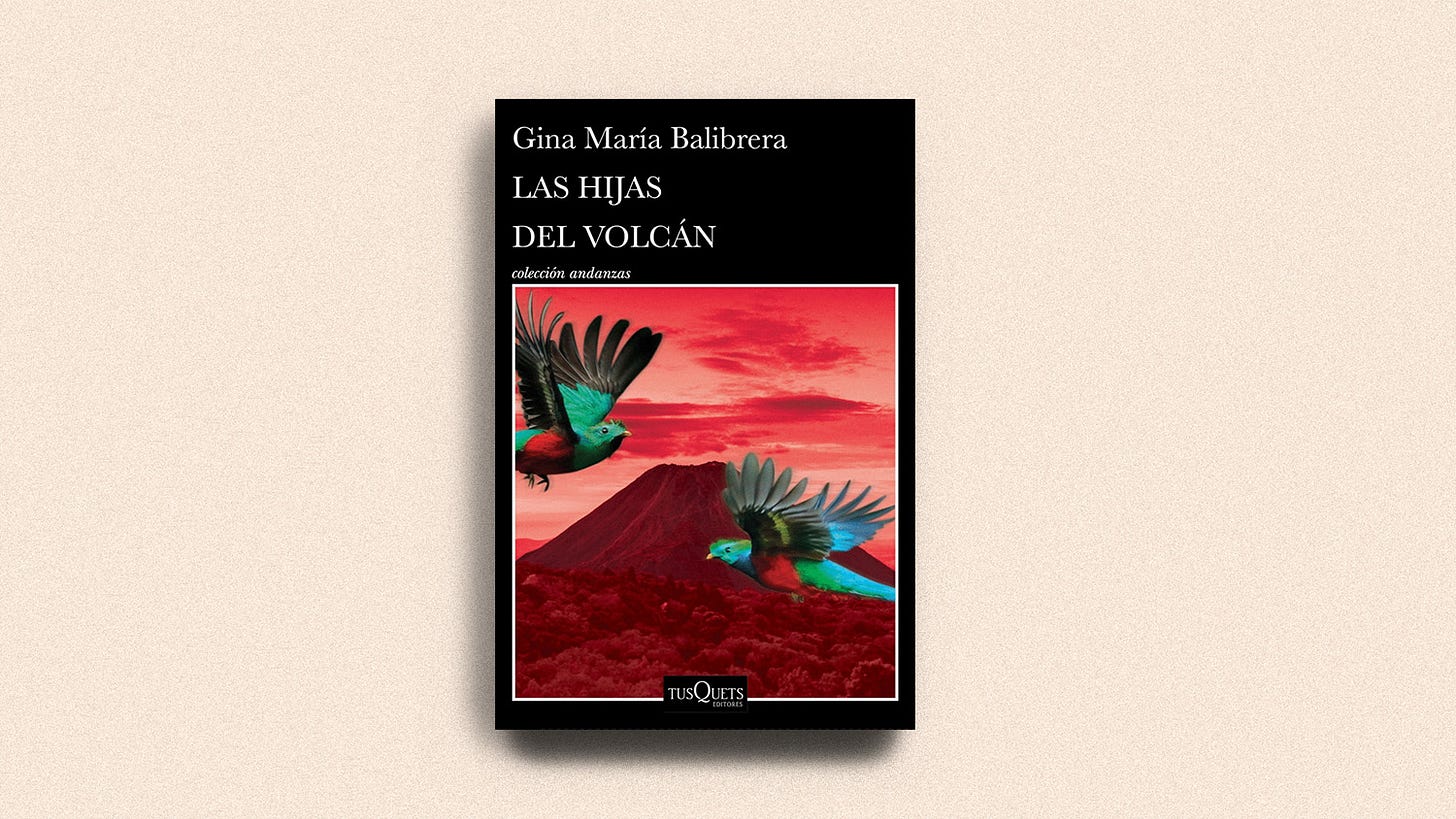

Una charla con Gina María Balibrera sobre 'Las hijas del volcán'.

Un pequeño coro de fantasmas de lengua afilada y memoria profusa nos cuenta la historia de Las hijas del volcán, la primera novela de la autora salvadoreña-estadunidense Gina María Balibrera. Es un libro sobre supervivencia y hermandad, pero también sobre la resistencia al silencio.

El telón de fondo es un evento histórico: el genocidio del pueblo pipil en 1932 —cuyo saldo mortal supera las 30 mil víctimas—, orquestado por el general Maximiliano Hernández Martínez y satirizado aquí, con una buena dosis de sorna, como El Gran Pendejo. Las hermanas Graciela y Consuelo viven en la campiña volcánica de Izalco, pero una orden del dictador las obliga a mudarse a esa corte surrealista y a morar en los corredores del poder.

Las voces que nos narran la novela desde la ultratumba son a ratos irreverentes pero afligidas, chismosas pero furiosas. Se interrumpen unas a otras, se contradicen, se ríen. Y a través de ellas, Balibrera ha urdido una novela sobre la vida después del genocidio, sobre los rescoldos que permanecen mucho después de que las llamas han desaparecido. Si la historia a menudo la cuentan los vencedores, Las hijas del volcán (Tusquets, 2024) sugiere una alternativa: un recuento construido a partir de la ruptura, la rabia y el ritual.

En la conversación que sigue, Gina María Balibrera habla del mito y de los fantasmas que le permitieron contar una historia que, como ella dice, no podía contarse con otra voz.

Ésta es la Edición #041 de Tinta y voz. Si quieres leer las entregas de este newsletter sobre libros y la gente que los hace posibles, visita este enlace. Además, acá te puedes suscribir al podcast: Spotify | Apple Podcasts | YouTube

Lee también:

Si quieres apoyar este boletín, puedes hacerlo por el precio de un café en la plataforma Buy me a coffee. ¡Muchas gracias!

La historia del genocidio pudo haberse contado desde un registro documental o hiperrealista. Pero tú elegiste un tono mítico. ¿Por qué cuentas la historia desde ahí?

Desde el principio sentí que tenía que cederles la palabra a las cuatro fantasmas que guían el relato. Ellas hablan como una especie de coro griego defectuoso: se interrumpen, se hacen bromas, a veces son solemnes y otras veces irreverentes. Creo que elegí esa forma porque el tema es muy duro, muy sombrío, y yo no quería que el libro estuviera centrado únicamente en la atrocidad. Quería escribir sobre lo que queda después, sobre lo que sobrevive.

Las chicas fueron asesinadas siendo adolescentes. Sus vidas se interrumpieron cuando apenas estaban empezando a vivir. Y yo quería que su humanidad continuara intacta, incluso en la muerte. Quería que siguieran sintiendo cosas —rabia, tristeza—, pero también ligereza, humor, ganas de chismear, de interrumpirse unas a otras. Quería que el acto de contar estuviera lleno de vida.

Me sorprendió la elección de esas fantasmas como narradoras. Pensé que tal vez tiene que ver con tu mirada situada entre dos culturas. Quienes hemos crecido leyendo y escuchando historias en América Latina, sabemos que nuestros fantasmas no se comportan igual que los de la tradición anglosajona. La relación que tenemos con la muerte —y con el más allá— es distinta. ¿Sentiste que había algo de riesgo en tomar ese camino?

Sí, todo en el proceso de escribir una novela es un reto. Las hijas del volcán empezó en 2011 como un cuento. Pero con el tiempo se fue expandiendo, y yo fui creciendo con él como escritora, como persona y como lectora. Crecí en EU, pero la familia de mi papá es de El Salvador. Entonces, desde muy chica estuve expuesta a una manera de pensar en los fantasmas que no tiene que ver con el terror o la lejanía, sino con lo cotidiano. Recuerdo cómo mi papá y mi tío hablaban de sus familiares muertos con total naturalidad. O cómo hablaban de ciertos objetos que guardaban una especie de presencia o de eco. Y creo que desde ahí fui entendiendo que los vivos y los muertos conviven entre nosotros. Más tarde, cuando leí Pedro Páramo, sentí algo muy parecido a un reconocimiento. Fue como decir: “claro, esto tiene sentido. Esto corresponde con el mundo que yo conozco”. Y creo que por eso me acerqué a estas narradoras con respeto, pero también con mucha familiaridad. Ellas pertenecen a una tradición, claro, pero al mismo tiempo se sentían muy íntimas para mí.

Esta conexión personal de la que hablas aparece también en otra decisión creativa: decidiste incluir una versión de ti misma en la novela. Es una narradora a la que las fantasmas le hablan e incluso la cuestionan. Le reclaman el lenguaje que usa, su lugar en la historia, su distancia. Le preguntan, por ejemplo: “¿por qué hablas como un hombre blanco?” ¿De dónde vino esa decisión?

Desde el punto de vista técnico, pensaba mucho en la idea de tejer una historia —como ese petate que aparece en la novela— y en cómo se construye un mundo a través de las palabras. Me interesaba explorar esa necesidad de que muchas voces se juntaran para contar un solo relato, incluso sabiendo que ese relato siempre va a tener huecos y contradicciones. Al mismo tiempo, era muy consciente de mis propias ansiedades alrededor de la representación. Es decir: ¿quién puede contar esta historia? ¿Quién tiene derecho a hacerlo? Yo nací muchas décadas después de los hechos que relato. Crecí en California. Visito El Salvador con frecuencia, pero no crecí allá. Y sabía que, antes de poder encontrar mi lugar en esta historia, necesitaba escuchar. Leer mucho. Escuchar muchas voces. De algún modo, convertir a la autora en un personaje fue mi manera de hacerme a un lado. De dejar que las fantasmas ocuparan más espacio.

Además, el proceso de investigación fue larguísimo, y muchas veces frustrante. A veces no encontraba nada. A veces me topaba con relatos oficiales que me sonaban sospechosos, narraciones muy marcadas por la versión del Estado, muy controladas. Y también quería que esa tensión estuviera presente en el libro. Que se sintiera que la historia no está completa. Que no puede estarlo.

Entonces, en cierto modo, ¿fue también una manera de cuestionarte a ti misma como autora?

Totalmente. Cuestionar el acto de autoría. Cuestionar mi propia autoridad. Modularla. Incluso reírme un poco de mí misma. Porque yo no soy perfectamente bilingüe. Y quería que eso también quedara claro.

Ahora que mencionas esto de no ser perfectamente bilingüe, me gustaría preguntarte por el lenguaje. En particular, por esas palabras en español que decidiste dejar en la versión original en inglés. ¿Cómo decidiste qué palabras necesitaban quedarse en español? ¿Y cómo viviste ese cambio, ese desplazamiento que ocurre con la traducción?

Fui armando la novela con pedacitos de muchas cosas: historias que había escuchado, distintas versiones de La Siguanaba, fragmentos del Popol Vuh. Todo venía de la memoria, de las conversaciones, de ese lenguaje con el que crecí. Incluso de malas palabras o de expresiones que había oído mil veces pero que nunca había visto escritas. Así que muchas de las palabras que aparecen en español dentro de la versión en inglés son eso: interjecciones, exclamaciones, groserías. Son palabras que, sí, podría haber traducido, pero que no se sentían bien en inglés. Cuando un personaje está enojado, no quería que dijera cualquier cosa. Quería que dijera púchica. Porque es lo que ella diría. Es coherente con su voz, con su identidad, con su mundo.

También me tomé el trabajo de buscar palabras muy específicas del español salvadoreño —el caliche— y asegurarme de usarlas con mucho cuidado. Algunas de esas palabras, además, tienen un peso mítico o cultural que me interesaba conservar en su idioma original. Creo que para un lector angloparlante esas palabras funcionan como una especie de marca, como un pequeño cambio de registro, una manera de entrar en otra voz, en otro modo de contar. Cuando estamos hablando de La Siguanaba, el lenguaje se transforma. Y con la repetición, esas palabras se van quedando, van entrando en el ritmo del libro, hasta que adquieren su propio significado dentro del universo de la novela.

Me gusta mucho que, en la versión en español, aunque todo esté ya en el mismo idioma, esa huella permanece. El vocabulario salvadoreño sigue ahí. Es una forma de decirle al lector: esta voz viene de un lugar muy concreto.

Hay una frase en la novela (“la palabra hacía el mundo”) que se me quedó dando vueltas, porque describe el mundo de la novela pero también habla de algo más grande: del país, de la historia, de aquello que recordamos y de todo lo que olvidamos. ¿Podrías hablar del lenguaje como herramienta para construir memoria y sentido en la novela?

Tiene que ver con lo que se dice en voz alta, pero también con lo que queda inscrito en la ley, en las políticas, en los archivos. Pensaba mucho, por ejemplo, en cómo los conquistadores intentaban clasificar a las personas por linaje, por sangre, por origen. Y en esa idea de que hay un destino ya escrito, predeterminado, que tiene mucho que ver con el lenguaje como herramienta de poder. Pero el lenguaje también determina lo que se pierde. ¿Qué pasa con la poesía de los poetas asesinados? ¿Qué pasa cuando se queman los archivos? ¿O cuando nadie recuerda los cantos? Y en contextos de dictadura —o incluso en los ecos que deja una dictadura muchos años después— hay algo en esa sobrecarga de información, en ese exceso de versiones oficiales, que termina por erosionar la memoria. Para resistir, para hacerle frente a lo que ocurre, necesitamos nombrar lo que ha pasado. Sostener la verdad a través del lenguaje.

El lenguaje también es la forma que tenemos de crear belleza, de construir sentido. De hacer arte, música, literatura. Hay algo casi trascendente —una especie de magia— en eso que creamos, sobre todo en los momentos de mayor crisis o conflicto social. Ese es el poder de la palabra. Puede ser destructivo, pero también profundamente generador.

Es fascinante cómo La Siguanaba —esa mujer llena de dolor y furia— aparece una y otra vez en distintos lugares de América Latina. En México tenemos a La Llorona. Hay una película de Jayro Bustamante donde se aparece como una especie de encarnación de la justicia que vuelve a vengarse del dictador. En tu novela sucede algo parecido. ¿Por qué crees que esta figura aparece tan seguido en nuestras historias?

Creo que parte de la respuesta está en la cantidad de versiones que existen de ella. Incluso el nombre cambia: a veces es La Sigua, a veces La Siguanaba, a veces La Segua. En algunas regiones dicen que tiene cabeza de caballo; en otras, que es horriblemente fea, o que tiene unos dientes enormes y aterradores. Pero siempre hay un mismo gesto: primero aparece bellísima, deslumbrante, y luego se da la vuelta y se transforma. Me interesa mucho esa multiplicidad. En algunas versiones, es una mujer indígena que fue tomada por un colonizador, obligada a estar con él, y cuando intenta salirse de ese destino, es castigada. Pero luego regresa, y regresa con furia. En otras versiones, está empoderada. Castiga a los hombres borrachos, a los infieles, a los que han perdido el honor. En esas historias, su venganza se siente como un acto de justicia.

Lo que me encanta es que esa historia no termina en la venganza. Termina en la creación. En un recomenzar. Está la furia, sí. Pero también hay algo profundamente generador.

Me pregunto si esa furia tiene que ver con lugares históricamente silenciados. Que no se trata solo de vengarse por vengarse, sino de una voz que insiste en ser escuchada.

Es una voz que se niega a desaparecer, que exige un espacio. Y quizás lo que hace que estas historias sigan vivas, que se sigan contando, es precisamente lo justo que resulta esa demanda. Lo mucho que se le ha negado.

Me gustaría terminar con la última palabra de la novela: escucha. Se trata de prestar atención, de escuchar las historias de quienes vinieron antes. Para mí funcionó casi como una invocación, o tal vez como una exigencia. Una llamada a poner atención a todo lo que ha quedado enterrado.

Me encanta que lo hayas sentido así. En español, la última frase dice: Aquí estamos. Aquí seguimos. Escucha. Y eso es lo que queda: seguimos aquí. No nos hemos ido. Escucha. Es una frase breve, pero yo quería que tuviera esa fuerza callada. Que fuera también una apertura, un gesto hacia lo que todavía queda por decir, hacia lo que sigue inacabado.

🎶 Una canción

En estos días descubrí esta colaboración de Silvio Rodríguez con el cantautor y poeta chileno Patricio Anabalón. Sorprende gratamente que Silvio siga haciendo música de gran calibre y echando la mirada hacia la juventud.